Цифровой рабочий процесс в имплантационно-протезной реабилитации эстетически значимых зон: от литературы к клинике

Machine translation

Original article is written in IT language (link to read it).

Сегодня цифровой рабочий процесс играет все более важную роль в стоматологии. Преимущество компьютерной имплантации или компьютерно-ассистированной имплантологии (CAI, Computer Aided Implantology) заключается в размещении имплантатов с использованием хирургической направляющей, разработанной и произведенной с помощью технологии CAD/CAM; такое размещение, протезно-ориентированное, имплантатов достигается с помощью программного обеспечения для виртуального планирования имплантации. В реабилитациях имплант-протезирования передних участков с помощью компьютерной хирургии возможно правильное размещение имплантатов для достижения оптимального эстетического результата. Цель данного клинического случая - показать реабилитацию верхнего центрального резца с помощью немедленного компьютерно-ассистированного размещения имплантата с протоколом немедленной нагрузки протеза.

Введение

Реабилитация имплант-протезирования передних участков с высокой эстетической ценностью представляет собой вызов, с которым клиницист должен справиться, прекрасно зная различные терапевтические варианты, доступные ему, методики, основанные на строгом и внимательном изучении научной литературы.

Предимплантационный анализ эстетических параметров EIND1 позволяет выявить критические моменты случая и оптимизировать его реализацию, определяя тип имплантационной хирургии и эстетический результат в зависимости от хирургического тайминга (класс 1, 2, 3, 4). Позиционирование 4D, описанное уже в 2007 году группой Салама2, подчеркивает, что клинический успех зависит не только от идеального трехмерного позиционирования импланта в кости, но и от правильного управления профилями твердых и мягких тканей, которые очень часто требуют увеличений или коррекций, а также от правильного дизайна импланта и протеза.

Цифровой анализ, состоящий из оптического слепка в полости рта на диагностическом этапе, диагностической восковой модели в аналоговом или цифровом формате, предоперационной КТ и сопоставления всей этой информации в программном обеспечении для компьютерной хирургии, позволяет максимально эффективно использовать собранные данные и выполнять протезируемую хирургическую операцию.

Материалы и методы

Пациентка MS, 24 лет, обратилась к нам в экстренном порядке после дорожно-транспортного происшествия. При клиническом осмотре вне и внутри рта наблюдались разрыв верхней губы, частичный коронковый перелом зубов 1.2, 1.1 и 2.1, а также горизонтальный перелом на уровне средней трети корня зуба 2.1, выявленный при периапикальной рентгенографии, выполненной с центратором Ринна (Рис. 1-3).

Зубные элементы 1.1 и 1.2 были восстановлены (с немедленным отсутствием пульпальной жизнеспособности, которую нужно будет проверить снова через 3 и 5 месяцев), в то время как зубной элемент 2.1, который нельзя восстановить, требовал удаления.

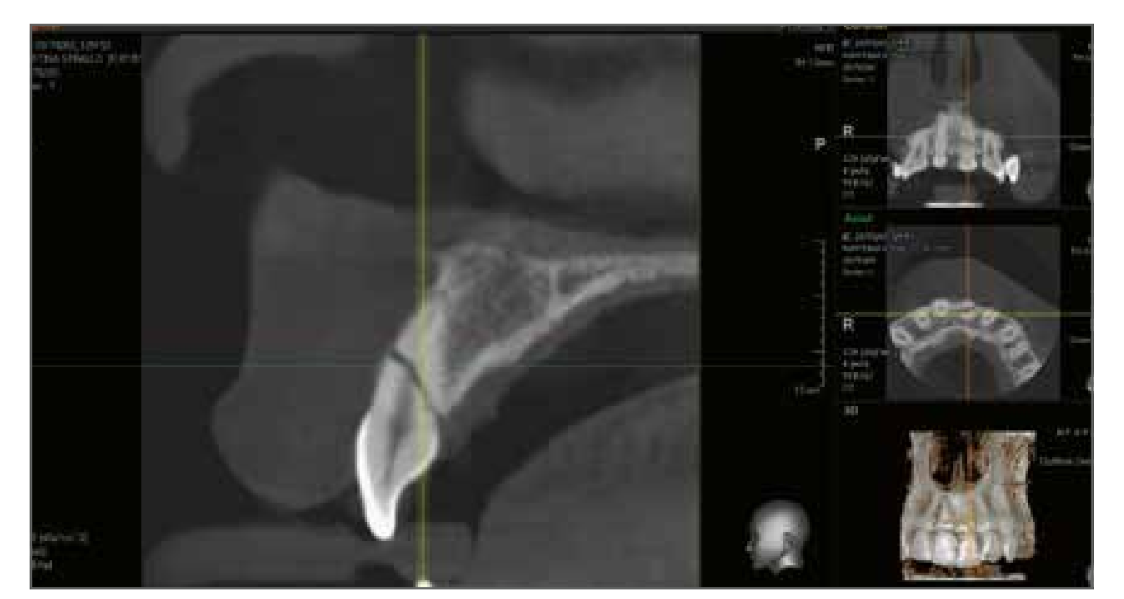

После тщательной диагностической оценки с клиническим осмотром, который показал отсутствие пародонтального зондирования, что могло бы предполагать перелом вестибулярной кортикальной кости, и с трехмерным рентгеновским обследованием (Рис. 4), которое показало целостность кортикальной кости, было принято решение, в согласии с пациентом, о немедленной имплантационно-протезной реабилитации с помощью компьютерной хирургии с немедленной нагрузкой. Полный фотосет, вместе с клиническими и рентгеновскими обследованиями, выявил критические моменты случая: молодой пациент, верхний центральный резец, очень высокие эстетические требования, тонкий и фестончатый пародонтальный биотип, корневой перелом между средней и апикальной третью.

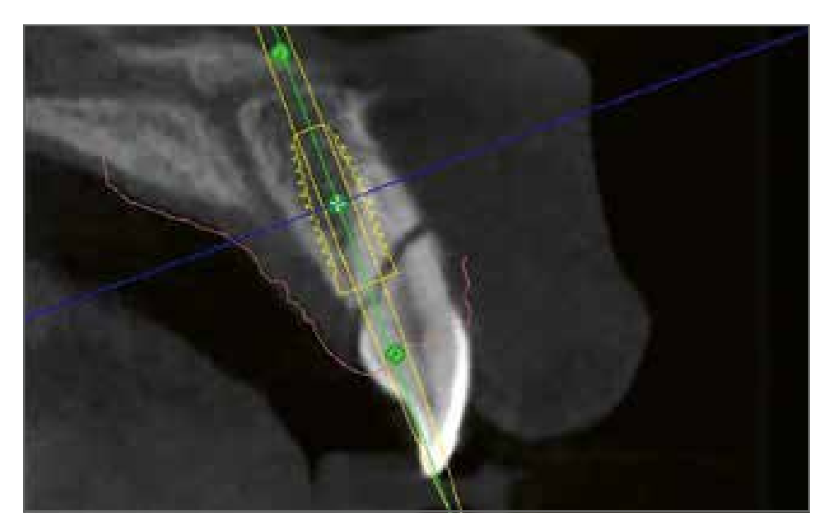

Были сняты два цифровых отпечатка челюстей, выполнена диагностическая восковая модель на элементе 2.1 и проведена КТ с поддержкой окклюзионной регистрации Navibite (Biomax, Виченца), которая, вместе с 2 файлами STL, загружалась в программное обеспечение Navimax для планирования удаления и немедленного размещения имплантата относительно костного гребня, костного края соседнего резца и диагностической восковой модели (Рис. 5). В соответствии с данными, представленными в литературе, было запланировано размещение имплантата Biomet 3I T3 (Biomet, Палм-Бич-Гарденс, Флорида, США) с интегрированным платформенным переключением 4/3 x 13 мм, расположенного на 1,5 мм ниже вестибулярного краевого маргина, который должен быть сохранен целым во время удаления зуба. Анализ в Navimax позволял наблюдать, как правильное размещение имплантата в трех измерениях пространства подчеркивало в имплантоцентрическом представлении наличие кости на 360°, как первичная стабильность имплантата могла быть достигнута также в апикальной части зубной лунки и как ось протезирования позволяла управлять немедленной нагрузкой с помощью временного винтового протеза. После подтверждения хирургического планирования файл отправлялся в производственный центр для создания хирургической направляющей Navident с опорой на зуб (Рис. 6).

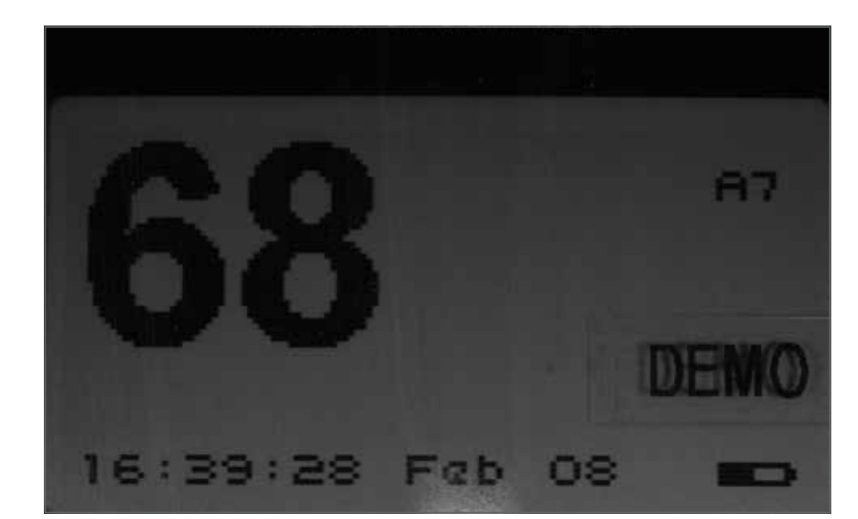

На момент хирургического вмешательства (через 3 дня после инцидента), после соответствующей антибиотикопрофилактики (2 г амоксициллина и клавулановой кислоты за 1 час до вмешательства) и после плески анестезии с артикаином 1:100.000, без разреза мезиальных и дистальных сосочков, без травматично извлекался зубной элемент 2.1 (Рис. 7) с помощью пьезоэлектрических инструментов, сохраняя вестибулярную кортикальную пластинку (необходимую для управления немедленным постэкстракционным состоянием). После установки хирургической шаблона, подготавливался имплантационный сайт с помощью хирургического набора Navigator с техникой подподготовки и устанавливался, как запланировано, имплантат Biomet 3I T3 4/3 x 13 мм (Рис. 8); крутящий момент вставки превышал 70 Н/см, а частота резонанса, измеренная с помощью Osstel, составила 68 ISQ (Рис. 9). Периимплантационный зазор управлялся, в соответствии с данными, представленными в литературе5, с использованием депротеинизированного костного порошка из крупного рогатого скота (Bio-Oss гранулы, Geistlich Biomaterials, Thiene) для противодействия резорбции вестибулярной костной связки. Как было проанализировано на диагностическом этапе, у пациентки наблюдался тонкий и фестончатый биотип, что делало необходимым увеличение и стабилизацию мягких тканей с одной стороны с помощью имплантата с платформенным переключением, чтобы обеспечить больше пространства для достижения стабильности мягких тканей, с другой стороны с помощью соединительной ткани, вставленной в виде частично вестибулярного лоскута. Забор был выполнен в палатинной области, после анестезии окружающей зоны с артикаином 1:100.000, с прямоугольным эпителиально-соединительнотканевым разрезом толщиной 1,5 мм, высотой около 4 мм и длиной, равной обрабатываемой зоне, около 10 мм (Рис. 10).

После наложения швов на донорском сайте, был дисэпителизирован трансплантат, оставив соединительную толщину около 1,2 мм, который был размещен, после частичного вестибулярного разреза в элементе 2.1, на 1 мм выше костного гребня и зашит рассасывающимся швом Vicryl 6-0, таким образом, чтобы получить толщину вестибулярного лоскута между 2,5 и 3 мм, как это было показано в работах Zucchelli и Coll.6 (Рис. 11). Временный протез, полученный из диагностического воска, был затем установлен и переработан в ротовой полости с помощью протезной направляющей для повторного позиционирования. Поддесневой профиль временного протеза был сохранен вогнутым без сжатия вестибулярных тканей, чтобы оставить пространство для созревания мягких тканей. Мезиальные и дистальные контактные точки были обработаны в соответствии с рекомендациями Tarnow и Coll.7,8 для достижения полной реформации межзубных сосочков (Рис. 12). Кроме того, временный протез был освобожден от контактов в центральной, протрузивной и боковой позициях. Пациентка была выписана с поддерживающей медикаментозной терапией и была приглашена на клинические и суставные осмотры через 2 недели (удаление шва), 4, 8, 12 и 16 недель, наблюдая за созреванием мягких тканей и радиографическим заживлением кости.

Через 4 месяца, при продолжающемся отсутствии жизнеспособности элемента 1.1, была проведена эндодонтическая терапия, восстановление с помощью стекловолоконного штифта и установка временной коронки из смолы.

Удаление временной коронки, закрепленной на имплантате, через 4 месяца после хирургического вмешательства позволило выявить идеальную интеграцию соединительной ткани и васкуляризацию участка с окружными и перпендикулярными соединительными волокнами (Рис. 13); новый уровень резонансной частоты увеличился до 80 ISQ.

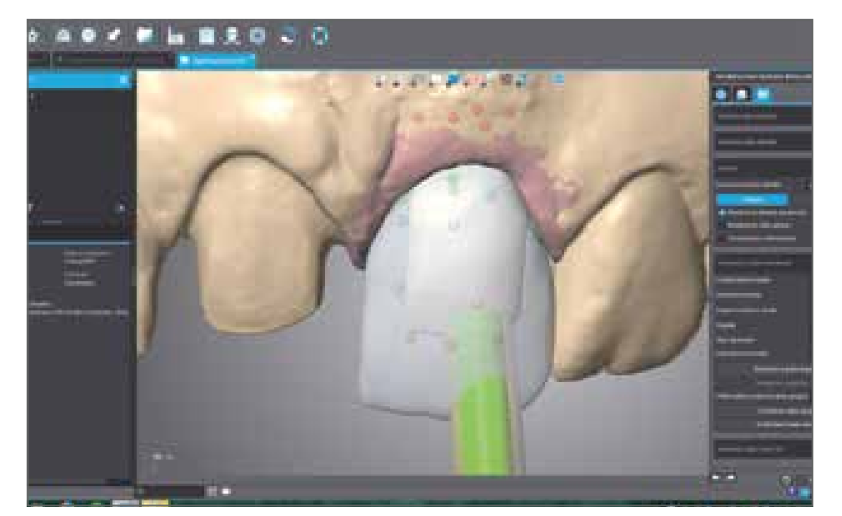

Завершение случая предусматривало использование методики цифрового слепка с помощью оптического интраорального сканера Carestream 3600 (Carestream Health, Рочестер, Нью-Йорк, США). В соответствии с правильным цифровым протоколом был получен оптический слепок верхней челюсти с установленными временными коронками, экстраоральный слепок отдельных временных коронок, слепок естественного зуба, соответствующим образом подготовленного с использованием ретракционного шнура Ultrapack 00 (Ultradent Products Inc., Солт-Лейк-Сити, Юта, США) и подготовкой с модифицированным шемфером, слепок трансмукозного пути, полученного на имплантационном сайте, и слепок позиционирования имплантата с помощью скан-боди (Рис. 14,15). Наконец, был получен слепок антагонистической дуги и проверка окклюзионной регистрации.

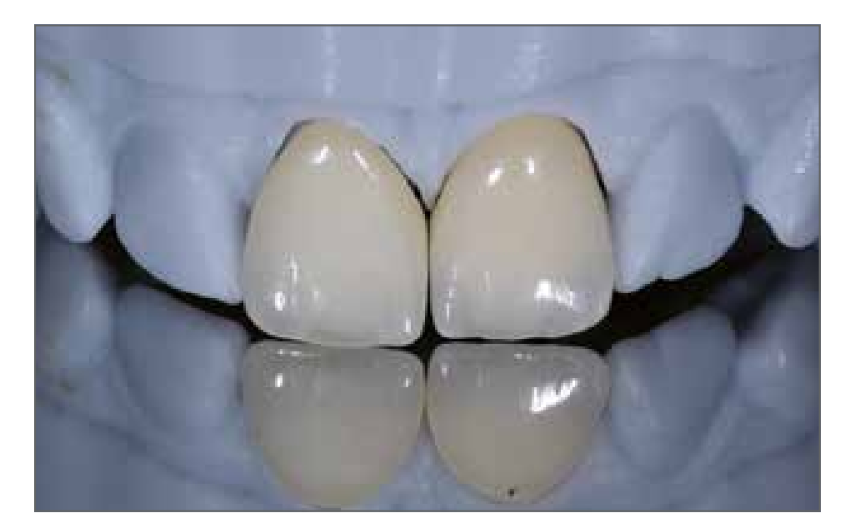

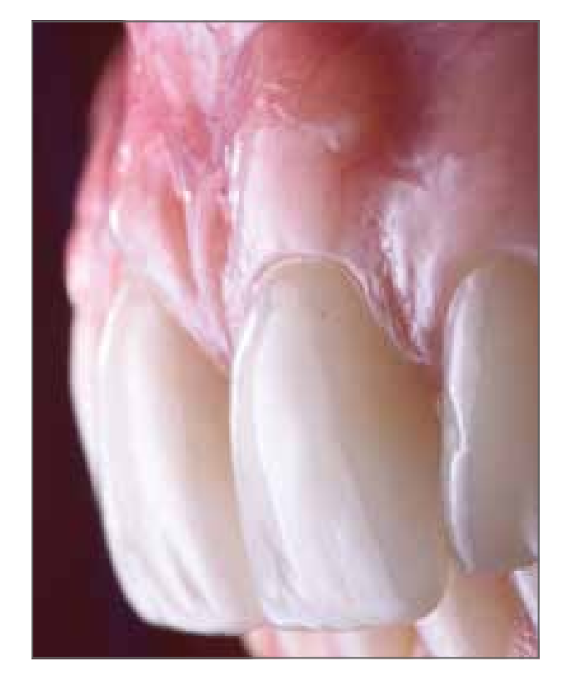

Лабораторные этапы, также выполненные с почти полностью цифровым потоком, предусматривали создание имплантационного столба из циркония с техникой склеивания, с вогнутым поддесневым профилем, и 2 коронки из слоистого цирконий-керамики: отсюда необходимость иметь также рабочую модель из полиуретана, которая позволила правильно наслоить керамику для достижения отличной эстетики, которая могла бы удовлетворить пациента, клинициста и зубного техника (Рис. 16-18). Условия мягких тканей на элементе 2.1 оказались идеальными и позволили, после затяжки столба из циркония до 25 Н/см и адгезивного цементирования двух коронок, добиться оптимальной эстетики и маскировки двух центральных резцов (Рис. 19-22).

Би- и три-мерные рентгеновские исследования подтверждают полученный результат (Рис. 23,24). Контроль через 24 месяца показал оптимальный эстетический результат с стабилизацией твердых и мягких тканей (Рис. 24).

Обсуждение

Возможность виртуального проектирования установки зубных имплантатов и их размещения в точной трехмерной позиции внутри альвеолярной кости с помощью соответствующим образом фрезерованных или напечатанных на 3D-принтере хирургических шаблонов давно является надежной и предсказуемой клинической реальностью. На самом деле, направленная хирургия считается успешной клинической процедурой более 10 лет, что подтверждается различными клиническими работами и систематическими обзорами литературы.

Кроме того, внедрение технологий для получения цифровых изображений полностью изменило рабочий процесс. Во-первых, внедрение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), которая позволяет получать 3D-информацию о костной анатомии с низкой дозой радиации для пациента и высоким качеством изображений. Во-вторых, внедрение все более точных и производительных интраоральных оптических сканеров стало еще одной эволюцией в техниках получения изображений для хирургического планирования. Действительно, благодаря таким устройствам можно легко, точно и локально получать всю необходимую информацию о твердых и мягких тканях с помощью простого светового луча. Кроме того, в случае обнаружения дефектов или недостатков на изображении, можно повторно захватить только небольшую область, в которой была выявлена ошибка, без необходимости повторно делать весь слепок, как это происходит при аналоговом слепке.

Эти новые технологии позволили, обрабатывая данные и информацию, полученные с помощью специализированного программного обеспечения, улучшить предоперационное планирование, моделируя как хирургическую, так и протезную фазы, а также позволили центру производства создать хирургическую шаблон для зубной опоры.

Очевидно, что преимущества перехода от аналогового рабочего процесса к цифровому многочисленны, среди которых: лучшая диагностика и планирование лечения, с возможностью детально изучать и планировать терапии в 3D, будь то протезные, хирургические или ортодонтические; контроль качества производственных процессов, с стандартизацией на оптимальных уровнях протезных реставраций из высокоэстетических материалов; в хирургии увеличивается безопасность благодаря направленному размещению имплантатов (возможность полного цифрового рабочего процесса) и использованию индивидуально изготовленных титановый имплантатов и сеток, адаптированных к дефекту пациента; снижение затрат, связанных не только с производственными процессами, но и с расходными материалами (снижение необходимости в традиционных материалах для слепков, отсутствие расходов на доставку, поскольку файлы отправляются по электронной почте); сокращение времени лечения, так как значительно уменьшается количество встреч, что экономит время как для клинициста, так и для пациента; меньше стресса для пациента во время процедур снятия слепков с помощью интраорального сканера; восприятие высокого качества со стороны пациента, с которым можно общаться напрямую, показывая высококачественные 3D изображения различных хирургических и протезных этапов, что позволяет ему легче принимать расходы, связанные с даже сложными процедурами.

Несмотря на многочисленные преимущества, на сегодняшний день еще не существует широкого распространения цифрового рабочего процесса, что, вероятно, связано со следующими причинами: очевидная сложность протоколов и их применения; кривая обучения; стартовые затраты, связанные с покупкой оборудования и ежегодным обновлением программного обеспечения; стоимость отдельных устройств (шаблоны и специализированные хирургические наборы).

Тем не менее, с появлением на рынке все большего числа компаний, специализирующихся в цифровой сфере, наблюдается увеличение предложения и конкуренции, что приводит к значительному снижению цен. В результате как программное обеспечение, так и целые рабочие процессы значительно упростились, что сделало их более доступными для клиницистов.

Заключение

Реабилитация имплантопротезирования центрального резца у молодой пациентки представляет собой большую задачу и обязательство для клинициста: современная цифровая технология, начиная с трехмерного обследования челюстных костей и зубных дуг, цифрового анализа улыбки с помощью воскового моделирования и заканчивая выполнением компьютерно-управляемой имплантологической хирургии с немедленной протезированием, позволяет оптимизировать рабочий процесс и достичь, в соответствии с данными, представленными в научной литературе, функциональных и эстетических результатов.

Филиппо Томарелли, Джузеппе Марано, Маурицио Де Франческо, Джорджо Серафини

Библиография

- Дурсун Е, Лин ГХ, Тахери С, Чу СД, Ванг ХЛ, Тезюм ТФ. Сравнение эстетических характеристик существующего натурального зуба и восстановления после имплантации в эстетической зоне: ретроспективное наблюдение в течение 12 месяцев. Int J Oral Maxillofac Implants. 2018 Июл/Авг;33(4):919-928.

- Фунато А, Салама МА, Ишикава Т, Гарбер ДА, Салама Х. Время, позиционирование и последовательная стадийность в эстетической имплантной терапии: четырехмерная перспектива. Int J Periodontics Restorative Dent. 2007 Авг;27(4):313-23.

- Грундер У. Изменения ширины гребня при установке имплантатов во время удаления зуба с и без увеличения мягких тканей после периода заживления в 6 месяцев: отчет о 24 последовательных случаях. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011 Фев;31(1):9-17.

- Чен СТ, Бусер Д. Эстетические результаты после немедленной и ранней установки имплантатов в передней челюсти - систематический обзор. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:186-215.

- Чу СД, Салама МА, Гарбер ДА, Салама Х, Сарначиаро ГО, Сарначиаро Е, Готта СЛ, Рейнольдс МА, Сайто Х, Тарнов ДП. Установка имплантатов в лунки без разреза, Часть 2: Влияние костной пластики и временного восстановления на высоту и толщину мягких тканей вокруг имплантатов - ретроспективное исследование. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Нояб-Дек;35(6):803-9.

- Зучелли Г, Гори Г, Меле М, Стефанини М, Маццотти Ч, Марзадори М, Монтебуняоли Л, Де Санктис М. Некариозные шейные поражения, связанные с рецессиями десен: процесс принятия решений. J Periodontol. 2011 Дек;82(12):1713-24.

- Юнг РЕ, Хейтц-Майфилд 2, Шварц Ф; Группы 2-й Консенсусной встречи Фонда остеологии. Доказательная информация о эстетике и поддержании мягких тканей вокруг имплантатов: Консенсусный отчет Фонда остеологии Часть 3 - Эстетика мягких тканей вокруг имплантатов. Clin Oral Implants Res. 2018 Мар;29 Suppl 15:14-17.

- Тарнов Д, Элиан Н, Флетчер П, Фрум С, Магнер А, Чо СС, Салама М, Салама Х, Гарбер ДА. Вертикальное расстояние от гребня кости до высоты межзубной папиллы между соседними имплантатами. J Periodontol. 2003 Дек;74(12):1785-8.

- Тестори Т, Робьони М, Паренти А, Лунго Г, Розенфельд АЛ, Ганц СД, Манделарис ГА, Дель Фаббро М. Оценка точности и прецизионности новой системы направленной хирургии: многоцентровое клиническое исследование. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014;34 Suppl 3:s59-69.

- Ван Асше Н, Веркруйссен М, Коуке В, Тейгельс В, Якобс Р, Квиринен М. Точность компьютерной имплантации. Clin Oral Implants Res. 2012 Окт;23 Suppl 6:112-23.

- Дас М, Ассаф А, Дада К, Макзуме Дж. Компьютерно-направленная имплантация в свежих лунках и немедленная нагрузка полного протеза: 2-летнее наблюдение за 14 последовательно лечеными пациентами. Int J Dent. 2015;2015:824127.

- Д’Хаесе Дж, Ван Де Вельде Т, Комияма А, Хультин М, Де Бруйн Х. Точность и осложнения при использовании компьютерно спроектированных стереолитографических хирургических направляющих для оральной реабилитации с помощью зубных имплантатов: обзор литературы. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Июн;14(3):321-35.

- Ганц СД. Трехмерная визуализация и направленная хирургия для зубных имплантатов. Dent Clin North Am. 2015 Апр;59(2):265-90.

- Аль-Окши А, Линдх К, Сале Х, Гуннарссон М, Рохлин М. Эффективная доза конусно-лучевой КТ (КЛКТ) лицевого скелета: систематический обзор. Br J Radiol. 2015 Янв;88(1045):20140658.

- Давуд А, Браун Дж, Сорет-Джексон В, Пуркаясса С. Оптимизация экспозиции конусно-лучевой КТ для предоперационной оценки места имплантации. Dentomaxillofac Radiol. 2012 Янв;41(1):70-4.

- Циммерманн М, Мель А, Мёрманн ВХ, Рейх С. Интраоральные сканирующие системы - текущий обзор. Int J Comput Dent. 2015;18(2):101-29.

- Тинг-Шу С, Цзян С. Интраоральная цифровая техника снятия слепков: обзор. J Prosthodont. 2015 Июн;24(4):313-21.

- Юзбашиоглу Е, Курт Х, Турунч Р, Билир Х. Сравнение цифровых и традиционных техник снятия слепков: оценка восприятия пациентов, комфорта лечения, эффективности и клинических результатов. BMC Oral Health. 2014 30 Янв;14:10.

- Патцельт СБ, Лампринос К, Штампф С, Атт В. Временная эффективность интраоральных сканеров: сравнительное исследование in vitro. J Am Dent Assoc. 2014 Июн;145(6):542-51.

/social-network-service/media/default/101731/b396a315.jpg)