Сравнение трех техник обтурации по отношению к бактериальной утечке

Machine translation

Original article is written in EN language (link to read it).

Аннотация

Цель: Сравнить бактериальную утечку в корневых каналах, запломбированных с использованием модифицированной техники с одним конусом, латеральной конденсации и непрерывной волны конденсации.

Методы: Дистобуккальные корневые каналы верхних моляров были подготовлены до ProTaper F2 и запломбированы с использованием модифицированной техники с одним конусом, латеральной конденсации или техники непрерывной волны конденсации. Для оценки бактериальной утечки в течение 30 дней использовалась двухкамерная бактериальная модель с Enterococcus faecalis. Для оценки различий между мутными и немутными образцами применялся тест хи-квадрат, а для оценки времени, необходимого для микропроницаемости, использовался тест Краскала-Уоллиса. Уровень значимости 5% был установлен для всех анализов.

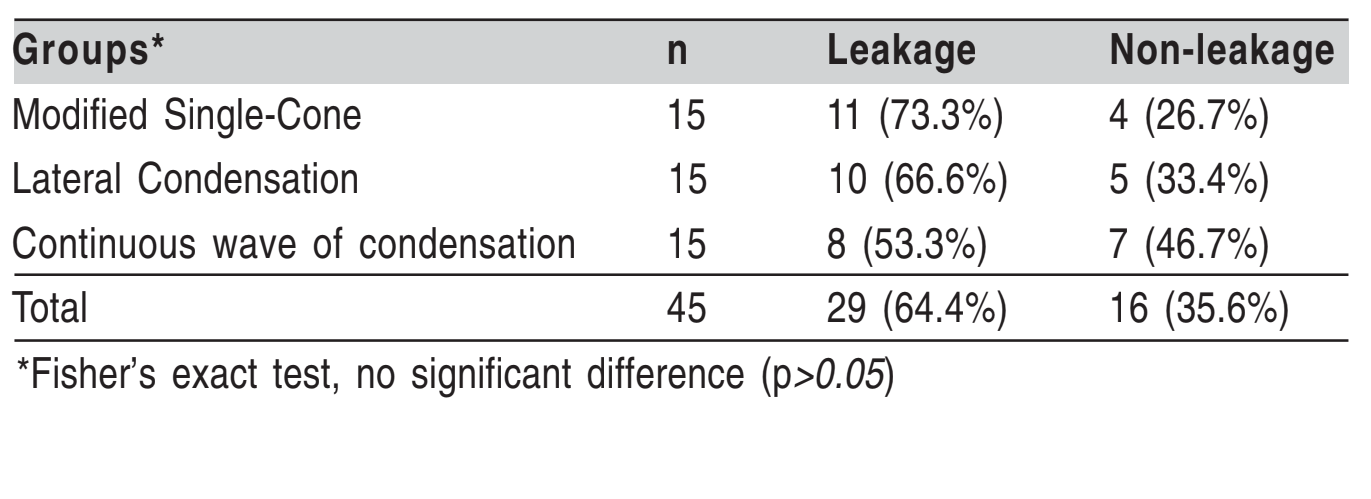

Результаты: Модифицированная техника с одним конусом показала утечку в 73,3% образцов, латеральная конденсация в 66,6%, а непрерывная волна конденсации в 53,3%, но значительных различий между группами не было (p>0.05).

Выводы: Можно сделать вывод, что модифицированная техника с одним конусом показывает аналогичную эффективность герметизации по сравнению с техникой боковой конденсации и техникой непрерывной волны конденсации.

Введение

Цель обтурации системы корневого канала заключается в его герметизации с помощью связывания твердого материала с эндодонтическим герметиком. Однако было замечено, что избыточный герметик может быть растворен и создавать пустоты, что мешает герметизации.

Боковая конденсация является самой старой и все еще используемой техникой, но она требует профессионального опыта и требует больше времени и материалов для ее выполнения. Техника обтурации корневого канала термопластичной гутаперчей является одной из наиболее рекомендуемых, поскольку она связана с лучшим анатомическим заполнением и меньшим количеством используемого герметика, но ей не хватает продольного контроля и требуется специальное оборудование.

Таким образом, улучшение старых и традиционных техник направлено на повышение практичности, быстроты и простоты, что приносит пользу как пациенту, так и стоматологу. В настоящее время даже формирование стенок канала достигается с помощью механизированной инструментации, что позволяет выполнять обтурацию с одним конусом. Эта техника обтурации не требует введения множества дополнительных конусов, сокращает время операции, проста в выполнении и не требует специального оборудования.

Однако было замечено, что формирование с использованием ротационной системы ProTaper позволяет использовать мастер-конус 0,06 и апикальный диаметр, больший, чем у последнего инструмента, что характеризует это как модифицированную технику с одним конусом. Сравнения количества заполняющего материала между оригинальным конусом ProTaper и модифицированным конусом показали больший процент гуттаперчи по отношению к герметику при использовании модифицированной техники.

Учитывая, что нет исследований, оценивающих герметизирующую способность модифицированной техники с одним конусом, цель настоящего исследования заключалась в сравнении микропроницаемости каналов, инструментированных с помощью ProTaper и запечатанных модифицированной техникой с одним конусом, боковой конденсацией и непрерывной волной конденсации.

Материалы и методы

После одобрения Этическим комитетом Школы стоматологии Университета Сан-Паулу (23/2010) 49 дистобуккальных корней верхнечелюстных моляров были стандартизированы до 10 мм в длину и стерилизованы в автоклаве. Канал был исследован, и апикальное отверстие было стандартизировано с использованием K-файла размера 15 (Dentsply Maillefer, Баллаиг, Швейцария).

Образцы были инструментированы в соответствии с методом Мачадо и др.: шейные и средние трети были подготовлены с помощью сверл Gates Glidden 1, 2 и 3 (Dentsply Maillefer) и файлов ProTaper (Dentsply Maillefer) SX и S2 на скорости 500 об/мин и крутящим моментом 4 Нсм (X-Smart; Dentsply Maillefer). Рабочая длина была определена с использованием K-файла размером 15, введенного на менее чем 1 мм от форамена. Апикальная треть была инструментирована ручными файлами до K-файла размером 25, после чего использовались ProTaper S1, S2, F1 и F2 с 1% NaOCl (Fórmula e Ação, Сан-Паулу, SP, Бразилия). Финальная ирригация проводилась 5 мл 1% NaOCl, затем 5 мл 17% EDTA (Fórmula e Ação) и еще 5 мл 1% NaOCl. После проверки проходимости с K-файлом размером 15 каналы были высушены бумажными точками (ProTaper; Dentsply Maillefer). Образцы были случайным образом разделены на 3 группы (n=15) следующим образом:

Модифицированный одиночный конус: мастер-конус 30 или 35/0.06 (Dentsply Maillefer) (который обеспечил лучшее соответствие рабочей длине) был помещен в канал с герметиком AHPlus (Dentsply De Trey Gmbh, Констанц, DE-BW, Германия), подготовленным в соответствии с рекомендациями производителя. Избыток гуттаперчи был удален с помощью электрического плугера (Dentsply Tulsa Dental, Талса, ОК, Соединенные Штаты Америки), установленного на 200°C, после чего проводилась холодная конденсация.

Латеральная конденсация: был выбран и помещен в канал мастер-конус 30 или 35/0.02 (который обеспечивал лучшее соответствие рабочей длине) с герметиком AHPlus. Латеральная компакция была достигнута с использованием вспомогательных конусов (Dentsply Maillefer) и пальцевого расширителя B (Dentsply Maillefer) до тех пор, пока они не проникли более чем на 2 мм в шейную треть. Избыток был удален и упакован, как в предыдущей группе.

Непрерывная волна конденсации: был выбран мастер-конус 0.02 и помещен в канал, как в предыдущих группах, где он был помещен в канал с герметиком AHPlus. Электрический плуг, установленный на 200°C и предварительно откалиброванный на 6 мм, был введен в канал, и холодная конденсация была выполнена в апикальной трети. Затем была проведена обратная заливка с использованием системы доставки обтурации Calamus Pack (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, США), установленной на 180°C, после чего была выполнена холодная конденсация.

Положительный контроль состоял из двух образцов, инструментированных и без обтурации, а отрицательный контроль состоял из двух образцов, в которых использовалась латеральная конденсация для обтурации, а корональное отверстие было запечатано цианоакрилатом (Henkel, Жакарей, SP, Бразилия).

На внешнюю поверхность корня было нанесено два слоя цианоакрилатного клея, оставляя 2 мм верхушки свободными. Все образцы были помещены в инкубатор при 37°C с 100% влажностью на 7 дней.

Использовалось сорок девять акриловых флаконов с крышками. В центре крышки было просверлено отверстие для установки микротрубки Эппендорфа (Axygen, Union City, CA, USA) с удаленным кончиком. Корень был установлен в Эппендорф и зафиксирован цианоакрилатом. Герметизация была выполнена с использованием двойного слоя лака для ногтей (Impala, Porto Velho, RO, Brazil), слоя эпоксидной смолы (Araldite, Brascola, Joinvile, SC, Brazil) и еще двух слоев лака для ногтей.

Аппарат был стерилизован оксидом этилена, и в акриловый флакон было введено 3 мл стерильного TSB (триптико-соевый бульон, Difco, Le Pont de Claix, RA, France), при этом 2 мм верхушки корня были погружены в раствор. Аппарат инкубировался при 37°C в течение 7 дней для демонстрации стерильности.

Образец Enterococcus faecalis (ATCC 29212) в TSB был стандартизирован до шкалы МакФарланда 4 (BioMèriex, Marcy-l’Etoile, RA, France) и добавлен в верхний резервуар. Аппарат инкубировался при 37°C, и каждые 48 часов удалялись 200 µL бактериального бульона и добавлялись 200 µL свежего TSB. TSB в нижнем резервуаре проверялся на мутность.

После экспериментального периода в 30 дней 100 µL бульона из верхнего отсека образцов, не показывающих утечек, и из группы отрицательного контроля были собраны и добавлены в TSB нижнего отсека, после чего инкубировались при 37°C в течение 24 часов для демонстрации жизнеспособности клеток. Для подтверждения чистоты E. faecalis в TSB образец бульона из нижнего резервуара образцов, показывающих утечки, и из группы положительного контроля были высеяны на пластинки TSA (Tryptic Soy Agar, Difco, Le Pont de Claix, RA, France), и была наблюдена морфология колоний и клеточные характеристики.

Для оценки различий между мутными и немутными образцами был применен тест хи-квадрат, а для оценки времени, необходимого для возникновения микротечек, использовался тест Краскала-Уоллиса. Уровень значимости был установлен на уровне 5% для всех анализов.

Результаты

Образцы группы положительного контроля показали мутность в течение 24 часов инкубации.

На 30-й день большинство образцов показали утечки, без значительной разницы между группами (p<0.05). Распределение образцов с утечками и без утечек показано в Таблице 1.

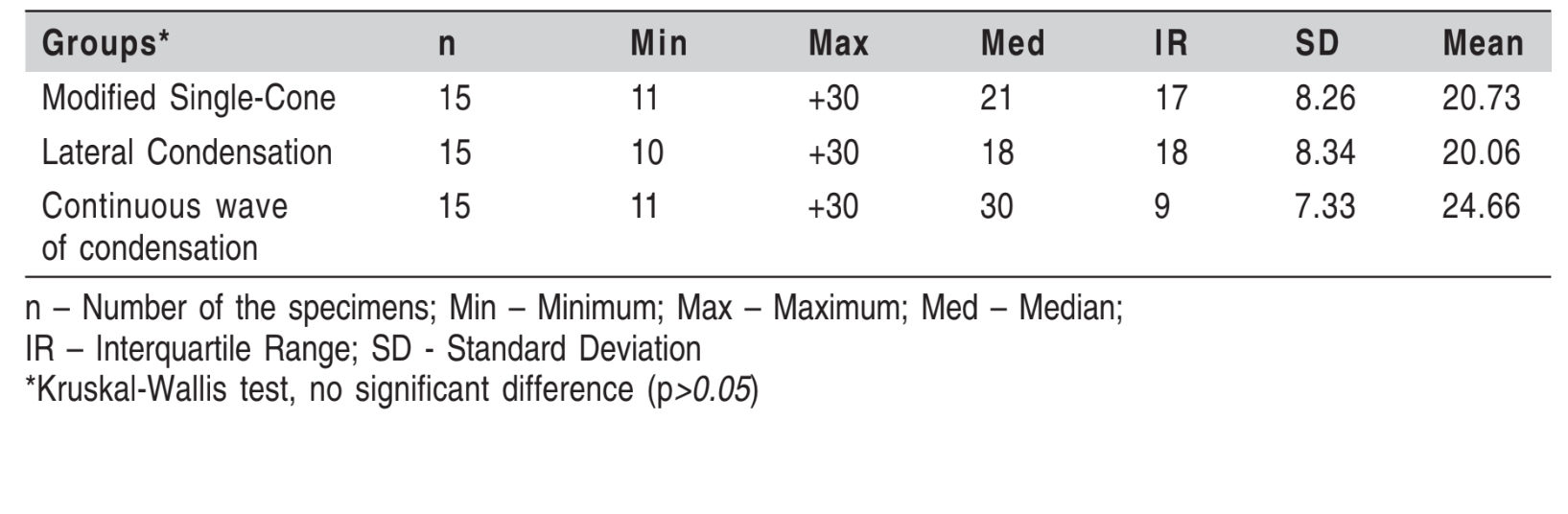

Минимальное время для мутности составило 10 дней, в то время как среднее время в экспериментальный период составило 21.86 дней, без значительной разницы между группами (p=0.2817) (Таблица 2).

Группа отрицательного контроля не показала мутности в экспериментальный период. Каждый образец, не показывающий утечку, имел положительно подтвержденную жизнеспособность клеток после экспериментального времени.

Обсуждение

Для оценки обтурации корневых каналов были использованы различные методы: утечка красителя, фильтрация жидкости и бактериальная утечка. Выбор бактериальной утечки оправдан, поскольку это экспериментальная модель, которая проста и легка для воспроизведения. Кроме того, молекулы красителя значительно меньше, чем бактерии, а метод фильтрации жидкости чрезмерно чувствителен.

Большинство исследований использовали зубы с одним корнем. Использование моляров было предложено из-за их высокой частоты в эндодонтическом лечении, а выбор дистобуккального корня верхнего моляра был основан на критерии стандартизации.

В различных исследованиях микропроницаемости использовались различные бактерии. Однако особое внимание уделяется E. faecalis из-за его устойчивости, способности выживать в бедных питательными веществами областях в течение длительных периодов и ассоциации с устойчивыми хроническими периапикальными поражениями.

Результаты показали, что среднее время утечки в образцах в экспериментальный период составило 21 день. Первый образец показал утечку на 10-й день, и 64,4% показали утечку в течение экспериментального времени. Хотя группа термопластиков показала большее количество образцов без утечки, значительных различий между группами в отношении количества образцов с утечкой или без нее, а также времени, необходимого для микротечи, не было. Тем не менее, эти результаты следует интерпретировать с осторожностью. Хотя этот метод является наиболее распространенным, результаты различаются и не воспроизводят высокий уровень клинического успеха эндодонтических лечений. Результаты настоящего исследования показывают аналогично высокий уровень утечки, как и в различных экспериментальных работах. Однако мы согласны с Баумгартнером и др. (2007), что эти методы имеют ограничения, и интерпретация результатов интересна для сравнений между ними, хотя они не обязательно соответствуют клинической реальности. Более того, необходимо учитывать отсутствие коронковой реставрации в этой методологии, что увеличивает уровень утечки. Таким образом, наши результаты показали аналогичную способность к герметизации техник, но микротечи могут быть менее клиническими из-за коронковой реставрации.

Сравнение наших результатов с другими исследованиями затруднено, поскольку можно наблюдать множество методологических переменных; таких как экспериментальный период. Литература демонстрирует несоответствие между исследованиями, которые показали высокий уровень микропроницаемости в краткосрочной перспективе, и теми, которые показали более низкий процент образцов с утечкой в долгосрочной перспективе. Например, Jacobson и др. (2002) показали 75% образцов с боковой конденсацией с утечкой на 48-й день, Yücel и Çiftçi (2006) с 95% на 60-й день, Tådemir и др. (2009) с 45% на 56-й день, Nawal и др. (2011) с 70% на 30-й день, Kangarlou и др. (2012) с 93% на 60-й день, и настоящее исследование с 66,6% на 30-й день. В отличие от этого, De-Deus и др. (2006) нашли 16% на 100-й день, а De-Deus и др. (2008) с 30% на 105-й день. Еще одной переменной, на которую следует обратить внимание, является длина корней. Monticelli и др. (2007) использовали образцы длиной 17 мм, Tådemir и др. (2009) 16 мм, а Nawal и др. (2011) 15 мм, по сравнению с 10 мм в настоящем исследовании. Также добавляют к переменным другие условия, такие как различные группы зубов, герметики и бактериальные виды.

Даже с вышеупомянутыми методологическими вопросами, это наиболее актуальный in vitro метод, принятый научным сообществом. Учитывая результаты, сходство между экспериментальными группами указывает на модифицированную технику с одним конусом как альтернативу, которая достигает целей быстроты, практичности и простоты, без потери качества по сравнению с традиционными техниками. Однако в будущем следует провести исследования, направленные на поиск новых методов оценки, которые могут давать результаты с менее значительными различиями между экспериментальными моделями.

Клебер Кейти Набешима, Гильерме Энрике Роза Мартинс, Марио Франсиско де Паскуали Леонардо, Регина Селия Фурукава Шин, Сильвана Кай, Мануэл Эдуардо де Лима Мачадо

Ссылки

- Петерс ДД. Двухлетняя in vitro оценка растворимости четырех техник обтурации с использованием гуттаперчи. J Endod. 1986; 12: 139-45.

- Хемброу MW, Стейман HR, Беланжер KK. Латеральная конденсация в каналах, подготовленных никель-титанными ротационными инструментами: оценка использования трех различных мастер-конусов. J Endod. 2002; 28: 516-9.

- Габардо MCL, Силва WJ, Гонсалвес LM, Деонизио MDA. Эффективность различных техник обтурации в преодолении ledge, образованного в смоделированных изогнутых каналах. Braz J Oral Sci. 2013; 12: 138-42.

- Йелтон C, Уокер MP, Ли C, Драйден JA, Кулид JC. Оценка системы доставки термопластической гуттаперчи для эффективной обтурации каналов с различными размерами подготовки. J Endod. 2007; 33: 156-9.

- Озава T, Таха N, Мессер HH. Сравнение техник обтурации овальных корневых каналов. Dent Mat J. 2009; 28: 290-4.

- Сомма F, Кретелла G, Каротенуто M, Печчи R, Бедини R, Де Бьязи M и др. Качество термопластических и одноточечных корневых пломб, оцененное с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J. 2011; 44: 362-9.

- Марсиано MA, Ординола-Запата R, Кунья TVRN, Дуарте MAH, Кавенагу BC, Гарсия RB и др. Анализ четырех техник гуттаперчи, используемых для заполнения мезиальных корневых каналов нижних моляров. Int Endod J. 2011; 44: 321-9.

- Гордон MPJ, Лав RM, Чандлер NP. Оценка конусов гуттаперчи с конусностью 0.06 для заполнения изогнутых корневых каналов с конусностью 0.06. Int Endod J. 2005; 38: 87-96.

- Мачадо MEL, Сапиа LAB, Кай S, Мартинс GHR, Набешима CK. Сравнение двух ротационных систем в подготовке корневых каналов с точки зрения дезинфекции. J Endod. 2010; 36: 1238-40.

- Аракуам KR, Бритто MLB, Набешима CK. Сравнение двух техник обтурации с одним конусом. Endo (Lond Engl). 2011; 5: 133-7.

- Рехенберг D-K, Де-Деус G, Цендер M. Потенциальная систематическая ошибка в лабораторных экспериментах по микробной утечке через заполненные корневые каналы: обзор опубликованных статей. Int Endod J. 2011; 44: 183-94.

- Гилхули RMP, Хейс SJ, Брайант ST, Даммер PMH. Сравнение латеральной конденсации и термомеханически уплотненной теплой гуттаперчи с одним конусом для обтурации изогнутых корневых каналов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 91: 89-94.

- Зменер O, Памейер CH, Макри E. Оценка апикального уплотнения в корневых каналах, подготовленных с помощью новой ротационной системы и обтурированных с помощью метакрилатного эндодонтического герметика: in vitro исследование. J Endod. 2005; 31: 392-5.

- Мачадо R, Силва Нето UX, Игнасио SA, Кунья RS. Отсутствие корреляции между пределами обтурации и апикальной утечкой. Braz Oral Res. 2013; 27: 331-5.

- Монтичелли F, Сворд J, Мартин RL, Шустер GS, Уэллер RN, Феррари M, Пашли ДХ, Тей FR. Уплотняющие свойства двух современных систем обтурации с одним конусом. Int Endod J. 2007; 40: 374-85.

- Васконселос BC, Бернардес RA, Дуарте MAH, Браманте CM, Мораес IG. Апикальное уплотнение корневых пломб, выполненных с пятью различными эндодонтическими герметиками: анализ с помощью фильтрации жидкости. J Appl Oral Sci. 2011; 19: 324-8.

- Якобсон HLJ, Ся T, Браумгартнер JC, Маршалл G, Билер WJ. Оценка микробной утечки непрерывной волны конденсации. J Endod. 2002; 28: 269-71.

- Де-Деус G, Мурад CF, Рейс CM, Гургел-Фильо E, Кутиньо Фильо T. Анализ способности к уплотнению различных техник обтурации в овальных каналах: исследование с использованием модели бактериальной утечки. Braz Oral Res. 2006; 20: 64-9.

- Юджел AÇ, Чифтчи A. Влияние различных техник обтурации корневых каналов на бактериальную проницаемость. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102: e88-92.

- Баумгартнер G, Цендер M, Паке F. Утечка штамма Enterococcus faecalis через корневые каналы, заполненные гуттаперчей/AH Plus или Resilon/Epiphany. J Endod. 2007; 33: 45-7.

- Монтичелли F, Садек FT, Шустер GS, Волькман KR, Луни SW, Феррари M и др. Эффективность двух современных техник заполнения с одним конусом в предотвращении бактериальной утечки. J Endod. 2007; 33: 310-3.

- Тадемир T, Эр K, Йылдырым T, Бурук K, Челик D, Кора S и др. Сравнение способности к уплотнению трех техник заполнения в каналах, сформированных с помощью двух различных ротационных систем: исследование бактериальной утечки. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 108: e129-34.

- Наувал RR, Паранде M, Сехгал R, Рао NR, Найк A. Сравнительная оценка 3 систем заполнения корневых каналов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011; 111: 387-93.

- Кангарлу A, Дианат O, Эсфахруд ZR, Ашараф H, Занди B, Эслами G. Бактериальная утечка корневых каналов, заполненных GuttaFlow, по сравнению с корневыми каналами, заполненными Reasilon/Epiphany и гуттаперчей/AH26. Aust Endod J. 2012; 38: 10-3.

- Де-Деус G, Мурад C, Пасиорник S, Рейс CM, Кутиньо-Фильо T. Влияние заполненной области канала на бактериальную утечку овальных каналов. Int Endod J. 2008; 41: 183-90.

- Седжли CM, Леннан SL, Аппельбе OK. Выживание Enterococcus faecalis в корневых каналах ex vivo. Int Endod J. 2005; 38: 735-42.

- Гомес BPFA, Пинейро ET, Жасинто RC, Зайа AA, Ферраз CCR, Соуза-Фильо FJ. Микробный анализ каналов корневых зубов с периапикальными поражениями с использованием полимеразной цепной реакции. J Endod. 2008; 34: 537-40.

- Сикейра мл. JF, Рокас IN, Алвес FRF, Кампос LC. Перирадикулярный статус, связанный с качеством коронковых реставраций и пломбировок корневых каналов в бразильской популяции. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005; 100: 369-74.

/social-network-service/media/default/102339/cc73e2fd.png)