Einfluss von Füllmaterialien auf die Bindungsoberfläche von dünnwandigen Wurzeln, die mit Harz- und Quarzfaserstiften verstärkt sind

Machine translation

Original article is written in EN language (link to read it) .

Zusammenfassung

Einleitung: Eine häufige Komplikation bei der Restauration stark zerstörter Zähne ist der Verlust von koronarem Wurzel-Dentin. Ziel dieser Studie war es, den Einfluss verschiedener Dichtstoffe auf die Bindungsoberfläche von geschwächten Wurzeln, die mit Harz- und Faserstiften verstärkt wurden, zu bewerten.

Methoden: Sechzig extrahierte obere Eckzähne wurden verwendet. Die Kronen wurden entfernt, und die Dicke des Wurzel-Dentins wurde in der experimentellen (n = 40) und positiven Kontrollgruppe (n = 10) reduziert. Die Proben der experimentellen Gruppe wurden in vier Untergruppen (n = 10) entsprechend dem Füllmaterial eingeteilt: Guttapercha + Grossmann-Dichtstoff, Guttapercha + AH Plus (Dentsply De Trey Gmbh, Konstanz, Deutschland), Guttapercha + Epiphany (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT) und Resilon (Resilon Research LLC, Madison, CT) + Epiphany. In der negativen Kontrollgruppe (n = 10) wurden die Kanäle nicht gefüllt. Nach der Vorbereitung des Stiftkanals wurden die Wurzeln mit einem lichtaktivierten Kompositharz durch einen transluzenten Faserstift restauriert. Nach 24 Stunden wurden die Proben transversal in 1 mm dicke Scheiben geschnitten. Push-out-Tests und Rasterelektronenmikroskopie (REM) Analysen verschiedener Regionen wurden durchgeführt. Die Daten aus dem Push-out-Test wurden mit Tukey post hoc Mehrfachvergleichstests analysiert. Der Prozentsatz des Fehlertyps wurde berechnet. Die Daten aus der REM-Analyse wurden mit den Friedman- und Kruskal-Wallis-Tests verglichen (α = 0,05).

Ergebnisse: Die mittlere Bindungsstärke war in der negativen Kontrollgruppe signifikant höher im Vergleich zu den anderen Gruppen (P < .05). In allen Gruppen war der häufigste Fehlertyp adhäsiv. Insgesamt wiesen die apikalen und mittleren Regionen eine geringere Dichte an Harztags auf als die koronale Region (P < .05).

Schlussfolgerungen: Die Push-out-Bindungsstärke wurde weder durch das Dichtungsmittel noch durch die Region beeinflusst. Die Kanalregion beeinflusste signifikant die Morphologie und Dichte der Harztags an der Bindungsoberfläche. (J Endod 2011;37:531–537)

Eine häufige Komplikation, die bei der Restauration stark zerstörter Zähne auftritt, ist der Verlust von koronaler Wurzel-Dentin, der zu einem trichterförmigen Kanal mit dünnen Wänden führt. Diese Zähne müssen sehr oft mit einem Stift und einem Kern als Grundlage für die endgültige Restauration restauriert werden. Traditionell wurden Stifte entweder vorgefertigt oder aus Metall gegossen. Vorgefertigte Stifte werden je nach ihrer strukturellen Zusammensetzung als Metall-, Keramik- oder harzverstärkt mit Fasern klassifiziert. Die Einführung von Faserstiften hat die Anwendungen der adhäsiven Zahnheilkunde in der Endodontie weiter erweitert und wurde aufgrund ihrer Vorteile wie Korrosionsbeständigkeit, Nicht-Hypersensitivität, ästhetischer Anziehungskraft, einfacher Entfernung für endodontische Nachbehandlungen und Platzierung in einer einzigen Sitzung empfohlen.

Die adhäsiven Techniken zum Verkleben von Faserstiften haben an Popularität gewonnen, und es wurden Materialien für zementierte Harze vorgeschlagen, die in Kombination mit einer Säureätztechnik verwendet werden. Dies umfasst die Entfernung der Schmierschicht, die Demineralisierung des Dentin und die Freilegung eines feinen Netzwerks von Kollagenfibrillen. Die Infiltration dieses Netzwerks mit Harz ermöglicht die Bildung einer hybriden Schicht, Harzstifte und adhäsive seitliche Äste, wodurch eine mikromechanische Retention des Harzes am demineralisierten Substrat entsteht. Trotz der Verbesserungen der adhäsiven Systeme muss die optimale intraradikuläre Bindung als echte Herausforderung angesehen werden, aufgrund der anatomischen Faktoren, die mit den bekannten Einschränkungen der aktuellen Materialien verbunden sind. Infolgedessen ist die häufigste Ursache für adhäsive Fehler das Ablösen der Postrestauration an der Harz-Zement/Dentin-Grenze. Daher wurden Bedenken geäußert, dass verbleibende Füllmaterialien eine effektive Bindung in einigen Bereichen verhindern könnten.

Die Wirkung von Eugenol auf die Retention von harz-zementierten Stiften wurde mit widersprüchlichen Ergebnissen untersucht. Seine Anwesenheit an den Kanalwänden schien einen nachteiligen Effekt auf die Stiftretention zu haben. Um dieses Problem zu vermeiden, wurden harzbasierten Wurzelkanalversiegelungen empfohlen. Resilon (Resilon Research LLC, Madison, CT), ein polymerbasiertes thermoplastisches Wurzelfüllmaterial, wurde eingeführt mit dem Anspruch, mit einer Vielzahl von Dentin-Adhesiven und harz-zementartigen Versiegelungen wie Epiphany (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT) verbindbar zu sein. Das Epiphany-System enthält einen selbstätzenden Primer und einen dual-härtenden Harzkompositversiegler, dessen ergänzende Verwendung mit Resilon angeblich ein Monoblock zwischen Wurzelkanaldentin und dem Wurzelfüllmaterial schafft. AH Plus (Dentsply De Trey Gmbh, Konstanz, Deutschland) ist ein auf Epoxidharz basierender Versiegler, der häufig als Kontrollmaterial in der Forschung verwendet wird, aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften. Trotz der Tatsache, dass Epiphany eine Penetration in dentinale Tubuli ähnlich wie AH Plus gezeigt hat, haben frühere Studien bestätigt, dass die Haftung des ersteren an radikulärem Dentin im Vergleich zu anderen harzartigen Versiegelungen nicht überlegen war. Es wurde festgestellt, dass AH Plus auf der Schaffung einer kovalenten Bindung durch einen offenen Epoxidring zu exponierten Aminogruppen im Kollagennetzwerk basierte. Daher scheint die Entfernung des mit Versiegler imprägnierten Dentins von den Kanalwänden während der Vorbereitung des Stiftkanals einen wichtigen Faktor für die Stiftretention darzustellen, da sie die Aushärtung oder Penetration des Zementharzes während der Stiftzementierung behindern kann.

Daher war das Ziel dieser ex vivo-Studie, den Einfluss verschiedener Füllmaterialien auf die Bindungsoberfläche von experimentell geschwächten Wurzeln, die mit adhäsiven Restaurationsmaterialien und transluzenten Quarzfaserstiften verstärkt wurden, zu bewerten. Die aufgestellte Nullhypothese war, dass weder die vorherige Wurzelkanalfüllung noch die unterschiedlichen Ebenen des Wurzelkanals die Retention von mit Zementen in geschwächten Wurzeln zementierten Faserstiften beeinflussen.

Materialien und Methoden

Probenvorbereitung

Das Protokoll dieses Experiments (Nr. 2009.1.647.58.6 CAAE 0051.0.138.000-09) wurde von der lokalen Ethikkommission für Forschung überprüft und genehmigt. Sechzig gesunde, frisch extrahierte, vollständig ausgebildete menschliche obere Eckzähne mit ähnlicher Wurzelgröße und Morphologie wurden für diese Studie aus einem Pool von Zähnen ausgewählt, die aus parodontalen Gründen extrahiert wurden. Nach der Extraktion wurden die Zähne von Hand gereinigt und in einer 0,1%igen Thymol-Lösung bei 9◦C aufbewahrt. Röntgenaufnahmen wurden aus der frontalen und proximalen Ansicht angefertigt, um das Vorhandensein eines einzelnen Kanals sicherzustellen. Innerhalb von 3 Monaten nach der Extraktion wurden die Zähne 24 Stunden lang unter fließendem Wasser gewaschen, mit einem Tuch abgetrocknet, in normaler Kochsalzlösung aufbewahrt und in eine Kammer bei 37◦C und 95% relativer Luftfeuchtigkeit transferiert, bis sie für Tests verwendet wurden.

Die Länge aller Proben wurde standardisiert, indem die Wurzeln 17 mm vom Apex mit einer doppelseitigen Diamantscheibe (#6911H; Brasseler Dental Products, Savannah, GA) bei niedriger Geschwindigkeit unter Luft-/Wassersprühkühlung transversal durchtrennt wurden. Die Arbeitslänge wurde visuell bestimmt, indem 1 mm von der Länge einer K-file der Größe 15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) am apikalen Foramen abgezogen wurde. Die Wurzelkanäle wurden mit einer Kronen-abwärts-Technik mit dem Quantec SC Rotationssystem (SybronEndo Corporation, Orange, CA) in Verbindung mit 2 ml 1% Natriumhypochlorit (NaOCl) zwischen jeder Feilengröße instrumentiert. Alle Kanäle wurden auf eine Größe 60, 0,02 Taper bis zur Arbeitslänge erweitert. Nach der Vorbereitung wurden die Kanäle mit 5 ml 17% EDTA (pH = 7,7) für 5 Minuten gespült, gefolgt von einer abschließenden 1-minütigen Spülung mit 2 ml deionisiertem Wasser. Die Kanäle wurden dann mit mehreren Papierpunkten getrocknet.

Vierzig Proben wurden zufällig einer Versuchsgruppe zugewiesen, wobei 10 Zähne als negative Kontrollen und 10 Zähne als positive Kontrollen beiseitegelegt wurden. In der Versuchsgruppe (n = 40) und der positiven Kontrollgruppe (n = 10) wurden die Wurzeln geschwächt, indem die Dicke der Dentinwand des Kanals mit Hochgeschwindigkeits-Diamantbohrern #4137 (Vortex Ind. e Comércio, São Paulo, SP, Brasilien) und KG 717 (KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasilien) unter Luft-/Wassersprühkühlung bis zu 12 mm vom Wurzelkanalorifice reduziert wurde. Anschließend wurden die Proben der Versuchsgruppe in vier Untergruppen (n = 10) entsprechend dem Füllmaterial eingeteilt: G1, Guttapercha mit Grossmanns Dichtungsmittel (Endofill; Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasilien; Charge #747018); G2, Guttapercha mit AH Plus (Dentsply DeTrey, Konstanz, Deutschland; Charge #807003526 und #807002647); G3, Guttapercha mit Epiphany-Dichtungsmittel (Pentron Clinical Technologies, Charge #168778); und G4, Resilon (Pentron Clinical Technologies, Charge #129903) mit Epiphany-Dichtungsmittel. Die verwendete Obturationsmethode war die kalte laterale Kondensation. In den negativen und positiven Kontrollgruppen wurden die Kanäle nicht gefüllt.

Nach Abschluss dieser Verfahren wurden die Proben der Versuchsgruppe sowohl von der buccalen als auch von der proximalen Ansicht röntgenologisch untersucht, um die Länge des Füllmaterials zu bestätigen und das Vorhandensein von Hohlräumen zu überprüfen. Die Zugangskavitäten der gefüllten Wurzeln wurden mit einer nicht-eugenolhaltigen temporären Füllung (Cotosol, Coltene, Mahwah, NJ) restauriert, und die Proben wurden bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit bei 37◦C gelagert. Nach 24 Stunden wurde der temporäre koronale Verschluss entfernt, und die Kanäle wurden für die Einsetzung des Stifts vorbereitet, indem die Guttapercha bis zu einer Tiefe von 12 mm mit Gates-Glidden-Bohrern der Größen 3 bis 6 und elektrisch beheizten Pluggern (System B; Sybron Dental Specialties, Orange, CA) entfernt wurde.

Ein Glasfaserstift #2 (DT Light Post; Bisco Inc, Schaumburg, IL), der in den Kanalraum passte, wurde in allen Proben bis auf 4 mm der Arbeitslänge eingesetzt. Danach wurden die Stifte horizontal mit einer wassergekühlten Diamantscheibe (#6911, Brasseler Dental Products) 5 mm über dem koronalen Rand der Wurzel abgeschnitten. Anschließend wurden die Kanäle mit 10 mL deionisiertem Wasser gespült und mit absorbierenden Papierpunkten getrocknet. Intrakanal-Dentin wurde 15 Sekunden lang mit 37% Phosphorsäure (Uni-Etch, Bisco Inc) geätzt, 30 Sekunden lang mit deionisiertem Wasser gespült und mit absorbierenden Papierpunkten getrocknet. Mit diesem Verfahren konnte eine Übertrocknung des geätzten Wurzel-Dentins vermieden werden, da das Konzept der feuchten Haftung angewendet wurde. Ein dreistufiges Total-Ätz-Haftsystem (All Bond 2, Bisco Inc) wurde auf das leicht feuchte Dentin mit Einweg-Mikroborsten (3M/ESPE, St Paul, MN) aufgetragen. Fünf Schichten des gemischten Primers (Primer A und B), gefolgt von dem Prebond-Harz, wurden aufgetragen und sanft mit absorbierenden Papierpunkten getrocknet.

Gleiche Mengen eines transluzenten Verbundharzes (Bis-Core, Bisco Inc) wurden gemischt, und das Material wurde mit einer Lentulo-Spirale in den Kanal eingebracht. Nach der Behandlung der Stiftoberfläche mit einem dünnen Anstrich Primer B (All Bond 2) wurde der Stift zentral in die Harzmasse entlang der gesamten Stiftplatzverlängerung eingesetzt. Der Stift wurde mit leichtem Fingerdruck bis zur vollen Tiefe im vorbereiteten Raum eingesetzt, während überschüssiger Harz-Zement mit einem kleinen Pinsel entfernt wurde. Eine konstante axiale Last von 1 kg wurde für 60 Sekunden aufgebracht, um den Glasfaserstift im Stiftplatz zu stabilisieren. Nach der initialen chemischen Polymerisation wurde eine Lichtpolymerisation durchgeführt, indem die Lichtspitze senkrecht durch den Stift für 20 Sekunden (Curing Light 2500, 3M/ESPE) platziert wurde, sodass das Licht durch den Glasfaserstift in den Wurzelkanal übertragen werden konnte. Nach 4 Minuten wurden die Proben in einzeln beschriftete schwarze Filmbehälter gelegt und 24 Stunden bei 37◦C in 100% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert.

Nach diesem Zeitraum wurden die Wurzelanteile, die den verklebten Faserstiften entsprechen, senkrecht zur Achse des Stifts in zwei 1 mm dicke serielle Scheiben aus drei verschiedenen Stiftbereichsregionen, nämlich koronalen, mittleren und apikalen, mit einer Niedriggeschwindigkeitssäge (Isomet 1000; Buehler, Lake Forest, IL) geschnitten, die mit 325 U/min bei einer Last von 75 g unter Wasser-Kühlmittel rotierte. So wurden aus jeder Wurzel sechs Scheiben gewonnen, mit einer Gesamtzahl von 60 Abschnitten pro Gruppe. Jede Scheibe wurde auf ihrer apikalen Seite mit einem unlöslichen Marker gekennzeichnet.

Push-out-Bond-Stärke-Test

Ein Abschnitt aus jeder Stiftbereichsregion wurde einer Druckbelastung unterzogen, die in einer universellen Prüfmaschine (Instron 4444; Instron, Canton, MA) durchgeführt wurde, die mit einer Querkopfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min arbeitete und einen zylindrischen Edelstahlstempel mit einem Durchmesser von 0,6 mm bis zum Versagen der Verbindung verwendete. Die apikale Oberfläche, die den Tintenpunkt zeigte, wurde mit der Stempelspitze nach oben ausgerichtet, um sicherzustellen, dass die Belastungskräfte von apikal nach koronalen Richtung eingeführt wurden, um den Stift in Richtung des größeren Teils der Wurzelscheibe zu drücken, wodurch eine Einschränkung der Materialbewegung vermieden wurde. Der Stempel wurde so positioniert, dass er nur beim Laden mit dem Stift in Kontakt kam und Scherkräfte entlang der verklebten Schnittstelle einführte.

Die Push-out-Bondstärke-Daten wurden in Megapascal (MPa) umgerechnet, indem die Last in Newton (N) durch die verklebte Oberfläche (SL) in Quadratmillimetern dividiert wurde. Die SL wurde als laterale Oberfläche eines truncierten Kegels mit der folgenden Formel berechnet: SL = p (R + r)[h2 + (R – r)2]0.5, wobei p die Konstante 3,14 ist, R der koronale Postradius, r der apikale Postradius und h die Dicke des Schnitts ist.

Die breiteren und schmalsten Durchmesser des Posts sowie die Dicke des Schnitts wurden einzeln mit einem digitalen Messschieber mit einer Auflösung von 0,001 mm (Mitutoyo Messgerate GmbH, Neuss, Deutschland) gemessen.

Analyse der Versagensmodi

Der Versagensmodus jedes abgelösten Proben nach dem Push-out-Test wurde mit einem Stereomikroskop (SZ60; Olympus, Tokio, Japan) bei 40× Vergrößerung beurteilt und wie folgt klassifiziert: (1) adhäsiv zwischen Post und Resin-Zement, (2) adhäsiv zwischen Dentin und Resin-Zement, (3) gemischter Versagen von 1 und 2, und (4) kohäsiv im Dentin. Da kein kohäsiver Bruch im Zement oder Post auftrat, wurden diese Bruchmodi nicht in die Klassifikation aufgenommen.

Bewertung der Rasterelektronenmikroskopie

Der andere Abschnitt, der aus jedem Bereich des Postraums entnommen wurde, wurde einer Rasterelektronenmikroskopie (REM) Analyse unterzogen. Die Abschnitte wurden in 2,5% Glutaraldehyd (Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) fixiert, gepuffert mit 0,1 mol/L Natriumcacodylatpuffer bei pH 7,4 für 12 Stunden bei 4◦C. Nach der Fixierung wurden die Abschnitte mit 20 mL 0,1 mol/L Natriumcacodylatpuffer bei pH 7,4 für 1 Stunde mit drei Wechseln und anschließend mit destilliertem Wasser für 1 Minute gespült. Sie wurden dann sequenziell in aufsteigenden Ethanolgraden (25◦, 50◦, 75◦ und 95◦ für jeweils 20 Minuten und 100◦ für 60 Minuten) dehydratisiert und für 10 Minuten in Hexamethyl-disilazan (HMDS; Ted Pella, Redding, CA) überführt. Die Wurzelabschnitte wurden in Epoxidharz (Epo-Thin, Buehler, Lake Bluff, IL) eingebettet und nass in einer Poliermaschine geschliffen, bis die Harz/Zement/Post-Schnittstellen vollständig freigelegt waren, und mit nassem Siliziumkarbidpapier mit abnehmender Abrasivität (bis zu 1.200 Körnung) sowie 1,0 und 0,3 mm Aluminiumoxid-Polierpasten poliert. Nach der Reinigung mit ultrasonisch laufendem deionisiertem Wasser für 10 Minuten wurden die Proben mit 6N HCl für 30 Sekunden demineralisiert und anschließend 10 Minuten in 2% NaOCl eingetaucht, um die organischen und mineralischen Komponenten des Dentins zu entfernen, um die hybride Schicht und die Bildung von Harztags selektiv zu analysieren. Danach wurden die Proben getrocknet und auf Aluminiumstümpfe montiert, in eine Vakuumkammer gelegt und mit einer Goldschicht von etwa 300˚A (Bal-Tec SCD 005; Bal-Tec Co, Zürich, Schweiz) beschichtet. Sie wurden unter einem Rasterelektronenmikroskop mit Feldemission (Phillips XL30 FEG; Philips, Eindhoven, Niederlande) bei 10,0 oder 20,0 kV beobachtet.

Die Schnittstelle des Adhäsivsystems mit dem demineralisierten intrakanalären Dentin und die Bildung der hybriden Schicht wurden unter Verwendung von Sekundärelektronen-, Rückstreuelektronen- oder gleichzeitigen Sekundärelektronen- und Rückstreuelektronen-Bildgebungsmodi analysiert. Die qualitative Analyse der Bindungsoberflächen behandelte die folgenden Merkmale: Bildung und Gleichmäßigkeit der hybriden Schicht, Dicke der Adhäsivschicht sowie Dentin/Adhäsiv/Harz- und Post/Harz-Zement-Schnittstellen.

Für die quantitative Bewertung der Bildung, Morphologie und Interaktion der Harzspitzen wurden SEM-Mikrographien (×100, ×250 und ×500 Vergrößerungen) aus vier standardisierten Bereichen jeder Sektion aufgenommen, insgesamt 12 pro Wurzel oder 120 Bewertungen pro Gruppe. Eine modifizierte vierstufige (0-3) Skala wurde für jede bewertete Bedingung festgelegt: Ein Wert von 0 wurde vergeben, wenn keine Harzspitzenbildung festgestellt wurde; ein Wert von 1 wurde vergeben, wenn wenige und kurze Harzspitzen gebildet wurden; ein Wert von 2 wurde vergeben, wenn lange Harzspitzen sichtbar waren mit wenigen seitlichen Verzweigungen; und ein Wert von 3 wurde vergeben, wenn lange, dichte Harzspitzen mit zahlreichen seitlichen Verzweigungen evident waren. Die SEM-Bewertung wurde doppelt verblindet von zwei unabhängigen Betreibern durchgeführt. Im Falle von Abweichungen zwischen ihnen wurde der niedrigere Wert aufgezeichnet.

Statistische Auswertung

Die normale Verteilung der Push-out-Stärke-Daten wurde zunächst mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft. Anschließend wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, um die Signifikanz der Unterschiede in der Push-out-Stärke zwischen den experimentellen und Kontrollgruppen zu bewerten. Da die Varianzen homogen waren (Levene-Test), folgte auf die Varianzanalyse der Tukey-Test für post hoc-Vergleiche. Der Prozentsatz jedes Fehlermodus innerhalb jeder Gruppe wurde berechnet. Die Friedman- und Kruskal-Wallis-Tests wurden verwendet, um festzustellen, ob es signifikante Unterschiede zwischen den Moduswerten der Kontroll- und Experimentalgruppen gab, die mit SEM analysiert wurden. Statistische Analysen wurden mit der SPSS-Softwareversion 17.0 für Windows (SPSS Inc, Chicago, IL) durchgeführt, wobei das Signifikanzniveau auf 0,05 festgelegt wurde.

Ergebnisse

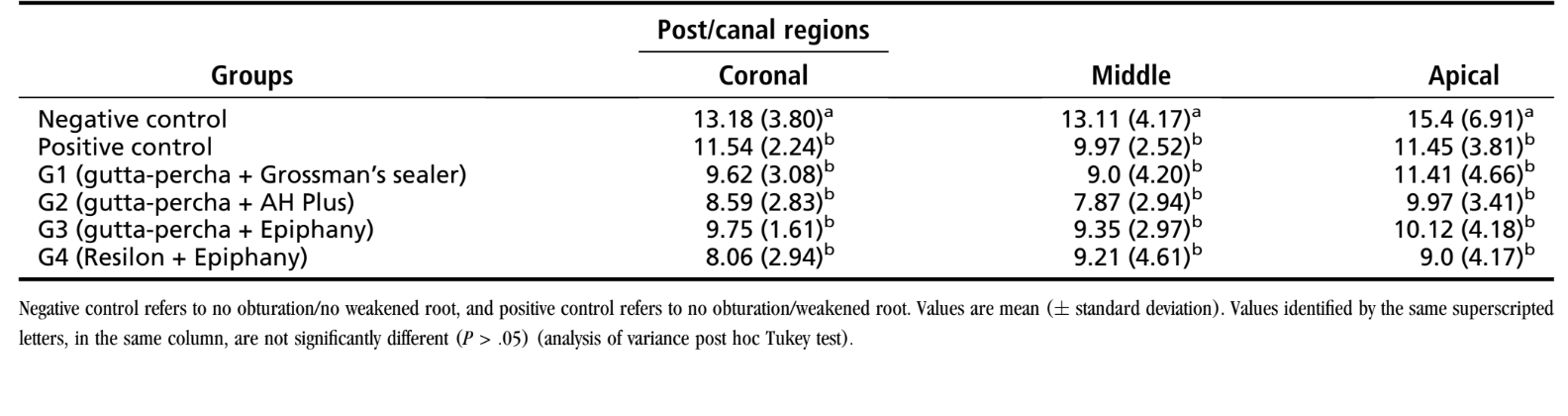

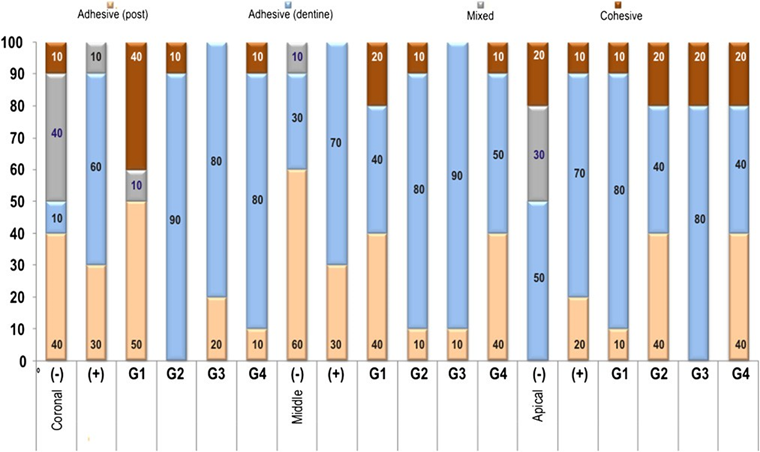

Mittelwerte und Standardabweichung der Push-out-Bond-Stärke (in MPa) sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die negative Kontrollgruppe zeigte die höchste Retentionsstärke in allen Dritteln (P < .05). Der Vergleich zwischen der positiven Kontrollgruppe und den experimentellen Gruppen zeigte keine statistisch signifikant unterschiedlichen Bond-Stärke-Werte (P > .05), was darauf hindeutet, dass die vorherige Wurzelkanalfüllung die Retentionsstärke zwischen Post und Dentin nicht beeinflusste (P < .05). In allen Gruppen hatte das Niveau der koronalen Sektionierung keinen signifikanten Einfluss auf die Push-out-Bond-Stärke (P > .05). Die stereomikroskopische Untersuchung der Proben ergab, dass der häufigste Fehlertyp die Adhäsion zwischen Dentin und Resin-Zement war, gefolgt von der Adhäsion zwischen Post und Resin-Zement in allen Gruppen und Dritteln. Es wurden keine kohäsiven Fehler innerhalb des Harzes oder des Posts beobachtet (Abb. 1).

Die SEM-Bewertung ergab, dass alle Gruppen lange und zahlreiche Harztags aufwiesen, die anscheinend gut mit dem intratubulären Dentin in einigen analysierten Bereichen hybridisiert waren (Abb. 2). Obwohl Blasen innerhalb der Verbundharzverstärkung gefunden wurden, wurde in allen analysierten Regionen, sowohl in den Kontroll- als auch in den Versuchsgruppen, die Bildung einer einheitlichen Hybridschicht, Harztags und adhäsiver seitlicher Äste beobachtet. Obwohl das in der vorliegenden Studie verwendete dreistufige Adhäsivsystem die Bildung einer Hybridschicht ergab, waren in einigen Bereichen interfaciale Lücken offensichtlich. Dennoch wurde insgesamt beobachtet, dass es eine interfaciale Anpassung und das Fehlen von Lücken zwischen dem Dentin und dem Verbundharz gab.

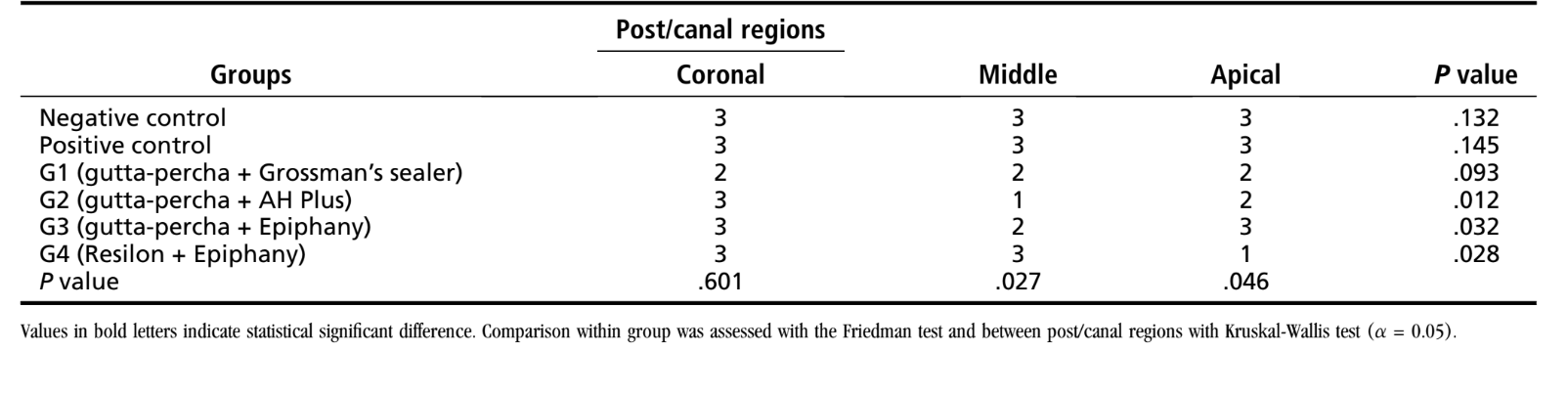

Die Daten zur Morphologie und Dichte der Harztags sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Bei den Proben, bei denen die Wurzelkanäle mit harzbasierten Dichtstoffen gefüllt wurden (Gruppen 2, 3 und 4), zeigte die statistische Analyse, dass die Kanalregion die Morphologie und Dichte der Harztags an der Bindungsoberfläche signifikant beeinflusste (Friedman-Test, P < .05). Insgesamt wies die Analyse der apikalen und mittleren Regionen eine geringere Dichte von Harztags auf als die koronale Region (Kruskal-Wallis-Test, P < .05).

Diskussion

Eine Vielzahl von experimentellen Setups wurde beschrieben, um die Bindungsstärke zu bewerten. Der in dieser Studie verwendete Dünnschnitt-Push-out-Test gilt als gültige Methode zur Bewertung der Haftung von Faserstiften an Wänden von Wurzelkanälen, da er Messungen für jedes Drittel ermöglicht, die Berechnung der Bindungsfläche vereinfacht und weniger empfindlich gegenüber Variationen in der Spannungsverteilung und zwischen den Proben während der Lastanwendung ist, verglichen mit Zug- und Scherfestigkeitstests. Der DT Light Post wurde ebenfalls verwendet, da er im Vergleich zu anderen Systemen verbesserte Eigenschaften aufweist. Seine doppelt konische Form minimiert die Reibung, indem die axiale Kraft vom kleinsten zum größten Durchmesser geleitet wird, wodurch die Push-out-Kraft an der Haftschnittstelle konzentriert wird.

In Bezug auf Material und Methoden wurden alle Wurzelkanäle vor der Stiftzementierung mit deionisiertem Wasser anstelle von NaOCl gespült. Es wurde berichtet, dass die verbleibenden chemischen Spülmittel wahrscheinlich in die Dentintubuli diffundieren und die Infiltration des Harzes in das demineralisierte Dentin beeinträchtigen oder die vollständige Polymerisation von Adhäsivsystemen stören können. Die Bedingungen der Mundhöhle wurden ebenfalls simuliert, indem die Proben in einem Inkubator bei 37◦C und 100% Luftfeuchtigkeit gelagert wurden. Es wurde kein Versuch unternommen, die Proben thermisch zu zyklisieren, da dies anscheinend keinen Einfluss auf die Push-out-Stärke des DT Light Post-Systems hat.

Darüber hinaus wurden in der vorliegenden Studie die folgenden Verfahren verwendet, die dazu beitragen würden, die Haftung an der Wurzel-Dentin und die Retention der Stifte zu optimieren: die Nutzung von Mehrflaschen-Adhäsivsystemen mit dualer Aushärtung in Verbindung mit dualen Resin-Zementen; die Verwendung von größenkompatiblen Bürsten für den Wurzelkanal zur Anwendung des Adhäsivsystems; die Verwendung von Lentulo-Fräsern zum Einsetzen des Resin-Zements; eine Vorbehandlung der Stiftoberfläche mit einem Kopplungsagenten (Silane und/oder Adhäsiv); die Verwendung eines Adhäsivsystems und eines Resin-Zements vom selben Hersteller; und die Nutzung von transluzenten Faser-Resin-Stiften, die eine bessere Polymerisation in den tiefsten Kanalregionen ermöglichen, da sie Licht übertragen können.

In Anbetracht der Ergebnisse des Push-out-Tests wurden in der vorliegenden Studie statistisch signifikante Unterschiede zwischen den experimentellen und positiven Kontrollgruppen festgestellt, was zur Annahme der ersten Nullhypothese führte (d.h. die vorherige Wurzelkanalfüllung hatte keinen Einfluss auf die Retention der mit Zementen verklebten Faserstifte). In diesem Zusammenhang berichteten zwar einige Autoren, dass Reste von Füllmaterialien die Polymerisation oder die chemische Wirkung von Resin-Zementen beeinträchtigen und somit deren adhäsive Eigenschaften während der Fixierung intraradikulärer Stifte negativ beeinflussen würden, andere kamen jedoch zu dem Schluss, dass sie die Retention der Stifte nicht signifikant beeinflussten.

Die meisten dieser umstrittenen Meinungen wurden unter Berücksichtigung erklärt, dass je länger die Kontaktzeit des endodontischen Dichtungsmaterials mit Dentin ist, desto höher die Penetration schädlicher Substanzen durch die dentinalen Tubuli ist, was die Haftung der Zemente beeinflussen könnte. Dies könnte die aktuellen Ergebnisse erklären, da zur Simulation klinisch relevanter Bedingungen für die Restauration die Stifte nach einer kurzfristigen Exposition (24 Stunden) des Dentins gegenüber den Füllmaterialien eingesetzt wurden. Einige Studien haben auch festgestellt, dass Spüllösungen, Säureätzung und die Vorbereitung des Stiftkanals das Dentin demineralisieren und/oder Teile der Dentinsoberfläche entfernen können, was ausreichen würde, um Zementüberschüsse aus den dentinalen Tubuli zu entfernen. Darüber hinaus wurde, da die Wurzeln geschwächt waren, die Kontrolle der Substratfeuchtigkeit während der Bonding-Technik mit geeigneter visueller Kontrolle durchgeführt.

Andererseits hatte die negative Kontrollgruppe (nicht geschwächte Wurzel) eine signifikant höhere Retentionskraft als die anderen Gruppen. Es ist bekannt, dass die Gleitreibung, die aus der interfacialen Rauheit resultiert, erheblich zu den Ergebnissen der Push-out-Tests von Verbundmaterialien beiträgt. Die Diskrepanz in den Erfahrungen mit den Mikrotensil- und Push-out-Tests deutet stark darauf hin, dass der Dislokationswiderstand von bonded Faserstiften größtenteils aus der Gleitreibung resultieren könnte. Infolgedessen könnte die Retentionskraft eines bonded Stifts zum Wurzelkanaldentin weitgehend von dem reibungsbedingten Widerstand gegen das Herausziehen abhängen, anstatt von der relativ geringen mikromechanischen und chemischen Haftung, die durch harzbasierten Dentinbonding-Agenten erreicht wird. Da die Proben in der negativen Gruppe jedoch nicht geschwächt waren, wäre ein höherer Reibungswiderstand des Stifts während des Push-out-Tests im Vergleich zu den anderen Gruppen zu erwarten.

Da der Stift den Kern hält und stabilisiert, ist es wichtig, verschiedene Haftungsniveaus des Stifts zu bewerten. Folglich war eines der Ziele der vorliegenden Studie, die Bindungsstärke auf jedem Niveau der Wurzel zu bewerten. Da der apikale Drittel des Wurzelkanaldentin zuverlässig an den Stift gebunden war und ähnlich wie das mittlere oder koronale Drittel war, wurde auch die zweite Nullhypothese akzeptiert. Aufgrund der morphologischen Unterschiede im radikulären Dentin (d.h. eine Verringerung der Dentinröhrchendichte und eine veränderte Kollagenexpression) ist die Haftung im apikalen Dentin problematischer im Vergleich zum koronalen Dentin, was erklären könnte, dass die stärkste Haftung in den koronalen Abschnitten in einigen Studien auftrat. Im Gegensatz dazu zeigten andere Studien keinen signifikanten Einfluss der Wurzelkanalregion auf die Bindungsstärken. Diese Ähnlichkeit in den Push-out-Ergebnissen zwischen den Dritteln kann durch den direkten Zugang zu den apikalen Portionen des Kanals aufgrund der Entfernung des inneren Dentins erklärt werden, was es einfacher macht, das Ätzmittel aufzutragen und das Klebersystem gründlicher anzuwenden. Außerdem wurde auch argumentiert, dass die Bindungsstärke mit der Oberfläche des intertubulären Dentins und nicht mit der Dichte der Tubuli zusammenhängt.

In der vorliegenden Studie, die mit früheren Untersuchungen übereinstimmt, traten die meisten Fehler an der Zement-Dentin-Grenze auf, was darauf hindeutet, dass diese Schnittstelle schwächer ist als die zwischen dem Stift und dem Zement. Das Auftreten von adhäsiven Fehlern zwischen Stift und Zement wurde ebenfalls beobachtet. Das Epoxidharz, das verwendet wird, um die Quarzfasern im DT Light Post einzubetten, ist hochvernetzt und hat nicht die funktionellen Gruppen, um mit den Methacrylatgruppen des Bis-Core-Harzes zu reagieren. Um die Haftung zu stärken, insbesondere im Fall von auf Epoxidharz basierenden Faserstiften, wurde eine Vorbehandlung der Stiftoberfläche mit einem Kopplungsagenten (Silane und/oder Kleber) empfohlen; jedoch konnte dies einen Fehler nicht vermeiden.

Das Einbringen des Zements in den Kanal mit einer Lentulo-Spirale hat sich als die effektivste Methode erwiesen, um den Zement gleichmäßig im Stiftbereich zu verteilen und eine einheitliche, kontinuierliche Schicht zu bilden. Obwohl es als Technik zur Reduzierung von Hohlräumen und Blasen im Zementmittel berichtet wurde, zeigte die SEM-Analyse der Proben in der vorliegenden Studie Blasen im Harzzement in allen Bereichen der experimentellen und Kontrollgruppen. Dies könnte mit der Luft zusammenhängen, die während des Mischens von Basis und Katalysator in das Harz eingearbeitet wurde, seiner Viskosität und/oder der anatomischen Variabilität der Wurzel, die seine dreidimensionale Verteilung im vorbereiteten Kanalraum beeinträchtigen kann. Trotz dessen wurde weder in Zement noch in Stift ein kohäsiver Bruch beobachtet.

Eine angemessene Dentinbonding wird erreicht, wenn eine kontinuierliche hybride Schicht mit regelmäßigen und dichten Harzstiften gebildet wird, die eine haltbarere Verbindung des Stifts mit dem Wurzelkanaldentin bietet. In der vorliegenden Studie zeigte die SEM-Analyse, dass alle Gruppen eine evidente hybride Schicht und eine ordnungsgemäße Bildung von Harzstiften aufwiesen. Es wurden jedoch signifikante Unterschiede in der Dichte der Harzstifte in den analysierten Regionen festgestellt. In der apikalen Region war die Menge der dentinalen Tubuli, die nicht mit dem Adhäsiv infiltriert waren, häufiger als in der zervikalen Region. Dies könnte auf die Abnahme des Durchmessers und der Dichte der Tubuli in apikal Richtung zurückzuführen sein.

Es hatte jedoch keinen Einfluss auf die Retentionsstärke, wahrscheinlich aufgrund der ordnungsgemäßen Dentin-Hybridisierung.

In der vorliegenden Studie wurden Ablösungsbereiche der Dentin-Zement-Schnittstelle beobachtet. Bei lichthärtenden Materialien kann der Aushärtungsstress, der in der ungünstigen geometrischen Konfiguration des Wurzelkanals erzeugt wird, so intensiv sein, dass die Kunststoffe sich von den Dentinwänden lösen und interfaciale Lücken entstehen.

Das Harz-Tag-Netzwerk kann als Ergebnis einer Erhöhung der verfügbaren Oberfläche für die Bindung durch den Effekt des Ätzens des Dentin betrachtet werden, jedoch zeigten nicht alle Bereiche eine gleichmäßige Reaktion auf das Ätzverfahren. Obwohl in den experimentellen Gruppen unterschiedliche Harz-Tag-Dichten festgestellt wurden, zeigten die Kontrollgruppen eine gleichmäßigere Harz-Tag-Bildung. Eine Erklärung für diesen Unterschied könnte mit der Anwesenheit der verbleibenden Tags des endodontischen Dichtungsmittels zusammenhängen, die eine ordnungsgemäße adhäsive Infiltration behindern. Dieses Problem wurde in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht und sollte in zukünftigen Forschungen tatsächlich weiter behandelt werden.

Schlussfolgerungen

Basierend auf diesen Ergebnissen und innerhalb der Grenzen einer ex vivo-Studie kann geschlossen werden, dass der Typ des endodontischen Dichtungsmittels und das Niveau des Wurzelkanals keinen Einfluss auf den Bindungswiderstand eines quarzbasierenden Faserstifts in dünnwandigen Wurzeln hatten, nicht geschwächte Wurzeln die höchste Retentionsstärke in allen Dritteln zeigten, der häufigste Fehlertyp war adhäsiv zwischen Dentin und Zement, und alle Proben zeigten lange und zahlreiche Harz-Tags, die anscheinend gut mit dem intratubulären Dentin hybridisiert waren.

Autoren: Cid Alonso Manicardi, Marco Aurélio Versiani, Paulo César Saquy, Jesus Djalma Pécora, Manoel Damião de Sousa-Neto,

Referenzen:

- Teixeira CS, Silva-Sousa YT, Sousa-Neto MD. Haftfestigkeit von Faserstiften an geschwächten Wurzeln nach Harzrestauration mit unterschiedlichen Lichtpolymerisationszeiten. J Endod 2009;35: 1034–9.

- Vichi A, Grandini S, Ferrari M. Vergleich zwischen zwei klinischen Verfahren zur Verankerung von Faserstiften in einem Wurzelkanal: Eine mikroskopische Untersuchung. J Endod 2002; 28:355–60.

- Kremeier K, Fasen L, Klaiber B, et al. Einfluss des Endodontie-Stifttyps (Glasfaser, Quarzfaser oder Gold) und des Zementmaterials auf die Push-out-Haftfestigkeit zu Dentin in vitro. Dent Mater 2008;24:660–6.

- Goracci C, Grandini S, Bossu M, et al. Laborbewertung des Retentionspotenzials von adhäsiven Stiften: Eine Übersicht. J Dent 2007;35:827–35.

- Ferrari M, Vichi A, Grandini S. Wirksamkeit verschiedener adhäsiver Techniken auf die Verankerung an Wurzelkanalwänden: Eine SEM-Untersuchung. Dent Mater 2001;17:422–9.

- Gaston BA, West LA, Liewehr FR, et al. Bewertung der regionalen Haftfestigkeit von Resin-Zement an endodontischen Oberflächen. J Endod 2001;27:321–4.

- Putignano A, Poderi G, Cerutti A, et al. Eine in vitro-Studie zur Haftung von Quarzfaserstiften an radikulärem Dentin. J Adhes Dent 2007;9:463–7.

- Bitter K, Noetzel J, Stamm O, et al. Randomisierte klinische Studie zum Vergleich der Auswirkungen der Stiftplatzierung auf die Ausfallrate von postendodontischen Restaurationen: Vorläufige Ergebnisse eines mittleren Zeitraums von 32 Monaten. J Endod 2009;35:1477–82.

- Boschian Pest L, Cavalli G, Bertani P, et al. Adhäsive post-endodontische Restaurationen mit Faserstiften: Push-out-Tests und SEM-Beobachtungen. Dent Mater 2002;18: 596–602.

- Vichi A, Grandini S, Davidson CL, et al. Eine SEM-Bewertung mehrerer adhäsiver Systeme zur Verankerung von Faserstiften unter klinischen Bedingungen. Dent Mater 2002; 18:495–502.

- Akgungor G, Akkayan B. Einfluss von Dentin-Bonding-Agentien und Polymerisationsmodi auf die Haftfestigkeit zwischen transluzenten Faserstiften und drei Dentinregionen innerhalb eines Stiftkanals. J Prosthet Dent 2006;95:368–78.

- Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, et al. Regionale Haftfestigkeiten und Ausfallanalyse von Faserstiften, die an Wurzelkanaldentin verklebt sind. Oper Dent 2008;33:636–43.

- Mj€or IA. Dentinpermeabilität: Die Grundlage für das Verständnis von Pulpa-Reaktionen und adhäsiver Technologie. Braz Dent J 2009;20:3–16.

- Ferrari M, Vichi A, Grandini S, et al. Einfluss von Mikrobürsten auf die Wirksamkeit der Verankerung in Wurzelkanälen. Am J Dent 2002;15:227–31.

- Goracci C, Fabianelli A, Sadek FT, et al. Der Beitrag der Reibung zum Widerstand gegen die Verlagerung von verklebten Faserstiften. J Endod 2005;31:608–12.

- Goracci C, Sadek FT, Fabianelli A, et al. Bewertung der Haftung von Faserstiften an intraradikulärem Dentin. Oper Dent 2005;30:627–35.

- Kurtz JS, Perdigão J, Geraldeli S, et al. Haftfestigkeiten von zahnfarbigen Stiften, Einfluss von Dichtungsmitteln, Dentin-Adhäsiven und Wurzelregionen. Am J Dent 2003;16:31A–6.

- Perdigão J, Gomes G, Lee IK. Der Einfluss von Silan auf die Haftfestigkeiten von Faserstiften. Dent Mater 2006;22:752–8.

- Radovic I, Corciolani G, Magni E, et al. Lichtdurchlässigkeit durch Faserstifte: Der Einfluss auf Haftung, elastischen Modul und Härte von dual-härtendem Resin-Zement. Dent Mater 2009;25:837–44.

- Dias LL, Giovani AR, Silva Sousa YT, et al. Einfluss von eugenolbasiertem endodontischem Dichtmittel auf die Haftung von intraradikulären Stiften, die nach unterschiedlichen Zeiträumen zementiert wurden. J Appl Oral Sci 2009;17:579–83.

- Vano M, Cury AH, Goracci C, et al. Retention von Faserstiften, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kanälen zementiert wurden, die mit einem Epoxidharz-Dichtmittel obturiert wurden. J Dent 2008;36:801–7.

- Teixeira CS, Silva-Sousa YC, Sousa-Neto MD. Auswirkungen der Lichtbelichtungszeit auf die Härte von Komposit-Harz nach der Wurzelverstärkung mit transluzentem Faserstift. J Dent 2008;36:520–8.

- Teixeira CS, Pasternak-Junior B, Borges AH, et al. Einfluss von endodontischen Dichtmitteln auf die Haftfestigkeit von Kohlenstofffaserstiften. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2008;84:430–5.

- Schwartz RS, Murchison DF, Walker WA 3rd. Auswirkungen von eugenol- und nicht-eugenolhaltigen endodontischen Dichtungsmitteln auf die Stiftretention. J Endod 1998;24:564–7.

- Ngoh EC, Pashley DH, Loushine RJ, et al. Auswirkungen von Eugenol auf die Haftfestigkeiten von Harz an Wurzelkanaldentin. J Endod 2001;27:411–4.

- Alfredo E, de Souza ES, Marchesan MA, et al. Einfluss von eugenolbasiertem endodontischem Zement auf die Haftung von intraradikulären Stiften. Braz Dent J 2006;17:130–3.

- Tjan AH, Nemetz H. Einfluss von eugenolhaltigem endodontischem Dichtmittel auf die Retention von vorgefertigten Stiften, die mit adhäsivem Kompositharz-Zement zementiert wurden. Quintessence Int 1992;23:839–44.

- Vano M, Cury AH, Goracci C, et al. Der Einfluss von sofortiger versus verzögerter Zementierung auf die Retention verschiedener Arten von Faserstiften in Kanälen, die mit einem Eugenol-Dichtmittel obturiert wurden. J Endod 2006;32:882–5.

- Baldissara P, Zicari F, Valandro LF, et al. Einfluss von Wurzelkanalbehandlungen auf die Verankerung von Quarzfaserstiften an Wurzeldentin. J Endod 2006;32:985–8.

- Costa JA, Rached-Junior FA, Souza-Gabriel AE, et al. Push-out-Stärke von methacrylat-basierten Dichtungsmitteln an Wurzelkanalwänden. Int Endod J 2010;43:698–706.

- Fisher MA, Berzins DW, Bahcall JK. Ein in vitro-Vergleich der Haftfestigkeit verschiedener Obturationsmaterialien an Wurzelkanaldentin unter Verwendung eines Push-out-Testdesigns. J Endod 2007;33:856–8.

- Gesi A, Raffaelli O, Goracci C, et al. Interfacialfestigkeit von Resilon und Guttapercha zu intraradikulärem Dentin. J Endod 2005;31:809–13.

- Sly MM, Moore BK, Platt JA, et al. Push-out-Haftfestigkeit eines neuen endodontischen Obturationssystems (Resilon/Epiphany). J Endod 2007;33:160–2.

- Resende LM, Rached-Junior FJ, Versiani MA, et al. Eine vergleichende Studie der physiko-chemischen Eigenschaften von AH Plus, Epiphany und Epiphany SE Wurzelkanal-Dichtungsmitteln. Int Endod J 2009;42:785–93.

- Morris MD, Lee KW, Agee KA, et al. Auswirkungen von Natriumhypochlorit und RC-prep auf die Haftfestigkeiten von Resin-Zement an endodontischen Oberflächen. J Endod 2001;27:753–7.